新・角換わり棒銀 対策 続編

新角換わり棒銀続編

新角換わり棒銀の前編では桂馬を跳ねて一気によくする順を見てきました。 この続編では端棒銀からの強襲についてみていきたいと思います。

端棒銀とは?

解説の前に端棒銀について簡単に説明します。 端棒銀は昔からある角換わり棒銀の攻め方で分かりやすい攻めが特徴です。 個人的な印象としてはわかりやすい分、無理筋の攻めが通りやすく時間の少ないアマの将棋では定跡書で書かれている以上に破壊力があると思っています。

初手より

▲7六歩 △8四歩 ▲2六歩 △8五歩 ▲7七角 △3四歩

▲7八銀 △3二金 ▲4八銀 △7七角成 ▲同 銀 △2二銀

▲2五歩 △3三銀 ▲3六歩 △7二銀 ▲3七桂 △4二玉

▲4六歩 △8三銀 ▲7八金 △8四銀 ▲9六歩

△9四歩 ▲6八玉 △9五歩 ▲同 歩 △同 銀 ▲同 香

△同 香

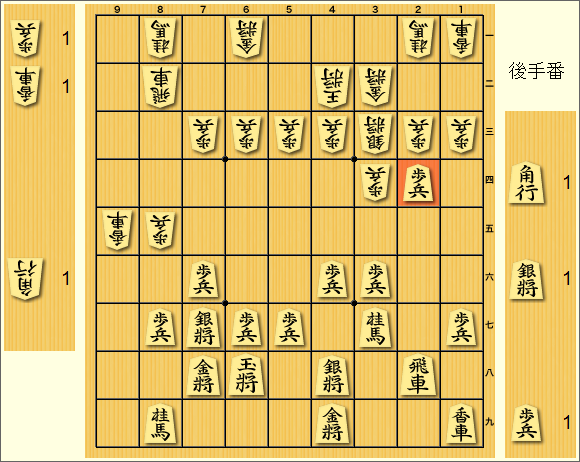

前編との違いは△4二玉が入っていることです。この手が入っていると桂馬での速攻は難しいです。 したがって駒組を進めています。後手は端棒銀を狙って9筋から手を作ってきます。 ここで7筋から攻めを見せるのがプロの将棋では多いように見えます。端棒銀はやや損という考えなのかもしれません。 一方ネット将棋では端から後手が攻めに出る場合も頻出します。 そして、この端棒銀で銀と香車を交換した局面が重要です。 ここでの新感覚の反撃がこの新・棒銀対策です。 ここで2四歩で反撃しましょう。これには1 同歩と2 同銀が考えられます。 まずは同歩の変化からこれには継ぎ歩で2五歩です。同歩ならば反対側から▲9四角と角を打っていきます。 これに8三香などとすれば9一銀など手段が多いです。以下 ▲2四歩 △同 歩 ▲2五歩 △同 歩 ▲9四角 △6二飛 ▲2五飛 △2四歩 ▲8五飛 のように進んで先手優勢です。

9四角の局面

6二飛のように飛車が動けば2五飛の十字飛車模様から飛車を8筋に回る狙いです。 3五歩など手段も多く先手面白い展開だと思います。

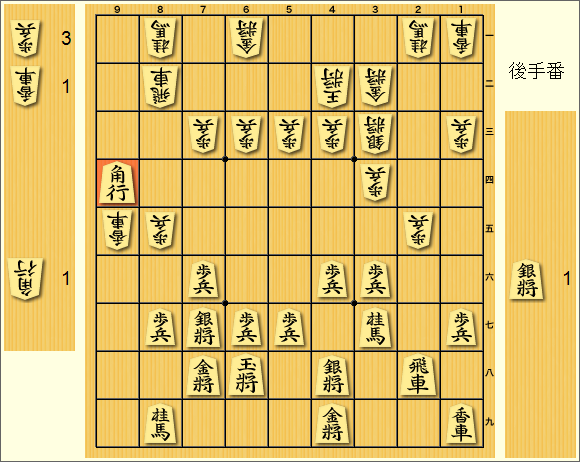

次に継ぎ歩に対して手抜いて香成で攻めあう変化を検討します。

▲2四歩 △同 歩 ▲2五歩 △9八香成 ▲2四歩 △2二歩

▲9二歩 △同 飛 ▲8三角 △6二飛 ▲2三銀 △3一金

▲4五桂

一旦後手は2二歩と受けます。ここで手がないようですが今度は9二歩が面白い手で放っておけば成駒から6六角といった手が厳しいです。 同飛とさせて、角を打つと飛車が6二に移動するので、玉が狭くなります。 狭くなったところを反対側の拠点から銀を打ち込んでいくと攻めがつながっていると思います。 ここからは桂馬の活用や歩の突き捨てなど手段は多いです。 この変化は先手としても攻めがあり有力です。

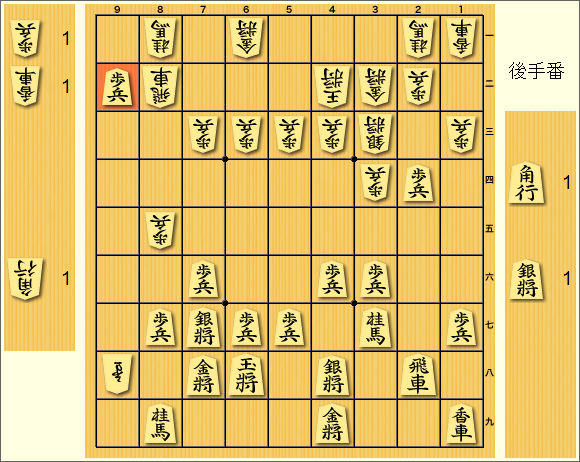

最初の反撃の局面に戻って、2四歩に同銀の場合です。

この場合は3三の地点が空いたので6六角とします。 3三銀や角がありそうですが、3三銀なら3筋の歩を突き捨てて、桂馬を跳ねて、銀を動かしたらスペースに銀を打ちましょう。 これがもともとの狙いで、受けにくくなっています。角の場合も同じ変化に合流できます。 ▲2四歩 △同 銀 ▲6六角

△3三銀 ▲3五歩 △同 歩

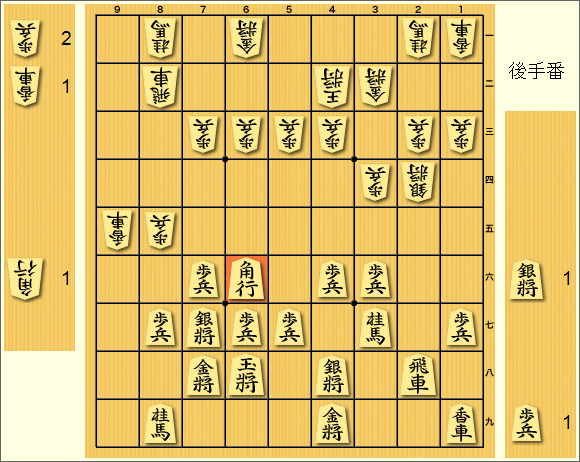

▲4五桂 △4四銀 ▲3四銀 △2二香 ▲3三歩 △同 桂

▲同桂成 △同 銀 ▲同銀成 △同 金 ▲4五桂 △4四銀

▲3三桂成 △同 銀 ▲3一銀

このような流れで先手の攻めがつながります。 たいして受けるなら2二香ですが焦点の3三歩と打ち込んでいきます。 ここで精算する変化ですが、同桂 同桂成 同銀 同銀成のとき、3三角と切る手でも有力ですがそこで4五桂と金に当てる手がさらに有力です。 これで攻めが成立してはっきり先手が後手を攻略しています。 いずれの変化もきわどい部分もありますが、先手も攻め味を見せていて満足した展開に持ち込めます。 角換わり棒銀からの端を破る変化に対して受け中心になる従来の定跡が合わないと思った攻め将棋の方はぜひ試してみてください。 追記 この記事を最初に書いてから1年以上が経過しましたが、2020年のトップレベルのソフトで検討してみました。 その結果、この変化は十分通じるようです。もともとネット将棋での棒銀による強襲対策として書いたので、そこまで気にしなくても良かったかも知れませんが 定跡とは進化するものなので経過報告として追記しておきます。

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.